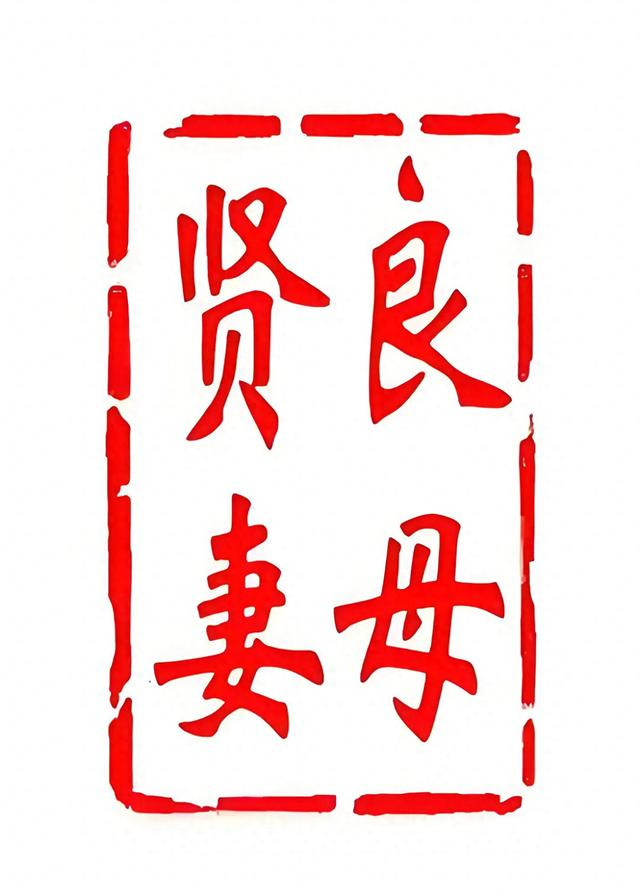

妻贤夫祸少: 女性之美, 不应该是蛮横无理的通行证。

- 2025-07-23 05:59:29

- 492

“妻贤夫祸少,子孝父宽心。”这句老话,藏着古人对家庭与社会关系的朴素洞察。

在我国传统语境里,“贤”并非指逆来顺受的软弱,而是一种以智慧化解矛盾的通透——就像一场冲突起了火星,懂得用冷静的言语、理性的态度做“消防栓”,既能护得家庭安宁,也能避免矛盾升级成更大的祸端。这种“贤”,是懂得在情绪上头时踩刹车,在争执激化时找台阶,本质上是对规则的敬畏,对他人的体谅,更是对自身行为边界的清醒认知。

可如今,媒体偶尔曝出的一些女性冲突事件,却让人看到了另一种景象。

那个扒着高铁门不肯放的女教导主任,或许在学校里习惯了发号施令,却忘了高铁的运行关乎千百人的行程与安全,门里门外,是个人私欲与公共规则的清晰界限;

山西那位开宝马的女子,面对交通事故不想着依法处理,反而对电动车女工拳打脚踢,拳头挥出的瞬间,暴露的是对“弱”的欺凌,对规则的漠视;

青岛的路虎女,自己违章在先,却对他人大打出手,那份豪横的底气里,藏着对公共秩序的轻慢,对他人权利的无视。

这些个案之所以刺眼,正因为它们与人们对女性角色的传统期待形成了反差。

我们记忆里的女性力量,是母亲深夜缝补的温柔,是邻里纠纷中调解的耐心,是面对困境时的坚韧——如同花朵,既有着绽放的明媚,也有着根系向下的沉稳。可当“雌威”取代了温柔,当蛮横替代了体谅,就像花朵褪成了尖利的皂角刺,伤人伤己。

可是将这些个案归罪于“女权主义”,显然是对这个概念的误读。

真正的女权主义,追求的是性别平等,是女性拥有与男性同等的尊严与权利,同时也意味着同等的责任与约束——权利从不是肆意妄为的通行证,平等更不代表可以凌驾于规则之上。

那些蛮横之举,无关性别,更无关女权,本质上是个人修养的缺失,是对公共规则的淡漠,是特权思想在作祟。

其实我们深究这些现象背后的根源,或许比简单指责更有意义。当社会节奏加快,竞争加剧,一些人习惯了用“强势”武装自己,却忘了规则才是社会运行的基石;

当“精致利己”的思维悄悄蔓延,有人把“维护自身利益”异化成“不择手段”,却忘了“己所不欲,勿施于人”的古训;

当家庭教育里少了“规则意识”的培养,多了“不能吃亏”的灌输,或许就为日后的冲动埋下了伏笔。

说到底,“妻贤夫祸少”的深层逻辑,从来不是对女性的单方面要求,而是对所有人的提醒:个人的言行,从来都与家庭、与社会紧密相连。

无论是男性还是女性,守住内心的标尺,敬畏公共的规则,懂得换位思考,才能让“祸少”成为常态。毕竟,社会的温度,从来不取决于性别,而取决于每个个体对善良与规则的坚守。

- 上一篇:后女子为求死砍死邻居已被执行死刑

- 下一篇:那尔那茜初高中就读北京名校